こんな講座ありました(ぴっかぴかクラブ)

- 更新日:2014年9月17日

- ID:4339

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

ぴっかぴかクラブ<平城公民館>

第1回 「秋篠川の水質を調べよう!」<2013年6月2日(土)>

この講座では、平城中学校区にある2つの小学校の小学生を対象に、学校の授業とは違ったさまざまな体験を通し、校区を越えて仲間づくりをし、また、幅広い知識や好奇心、想像力を高めることなどを目的としています。

第1回・水質調査は梅雨入り間もない6月2日に行いました。

公民館の近くを流れる秋篠川の水質を、試薬を使って本格的に調査しました。

調査といっても難しいものではなく、簡単でわかりやすいものでした。

開始前、少し小雨がぱらついたりもしましたが、無事に開催することができました。

はじめに、奈良の水、秋篠川の水はどこからやってきてどこまで流れるのかなど、地図を使った説明がありました。

公民館から歩いて5分ほどのところに秋篠川が流れています。

この日は水量が少なく、バケツに水をとりました。

水温は21℃。実験にはちょうど良い水温です。

暑いので、汲んだ水を公民館に持って帰りました。

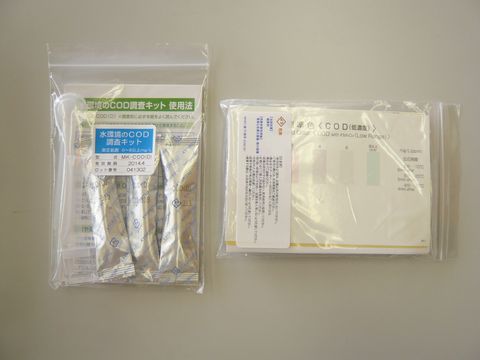

水質調査に使う検査キットです。

お弁当などに入れる小さい醤油入れのような容器に水を吸わせることで、中の薬品が反応して水の色が変わる仕組みになっています。

川から汲んできた水を実際に吸わせてみます。

容器をへこませて水の中に入れて手を緩めると水が中に入ります。少しコツがいるようです。

水を入れた直後は左のようなピンク色なのですが、時間がたつにつれ、徐々に無色、右のような青みがかかった色になっていきます。青色は水が汚れているということになります。

ちなみに水道水で実験してみた結果、時間がたっても

左側のピンク色のままでした。

手伝いに来てくれた奈良大学の学生さんも、真剣な表情で実験に参加しています。

色が徐々に変わっていく様子は、大人もたのしめました。

川の水と水道水との比較だけでは飽き足りず、持ってきたお茶だとどう反応するか、スポーツドリンクだとどうかと次々と実験していきました。

子どもの好奇心おそるべし・・・。

実験のあとは、どのようにすれば川が汚れないか、

川を汚さないためには普段からどのようなことが

できるかなどのお話があり、みんなで考えました。

視覚的に川の汚れを知ることができ、とても

勉強になりました!

第2回 「平城公民館deデイキャンプ」<2013年7月28日(日)>

毎年恒例のデイキャンプを開催しました。

公民館の敷地内で実施する日帰りのキャンプなのですが、毎回申込が殺到するほど大人気です。

当日は晴天にめぐまれて、絶好のキャンプ日和になりました。

今回も、奈良大学の学生さんがお手伝いをしてくれます。

まずは団旗を作成します。

旗に、自分の名前を書いていきます。

完成した後は、1・2年生の代表の子に団旗掲揚をしてもらいました。

デイキャンプのメインイベント、そうめん流しの準備をします。

思っていたよりも長~~い竹でできたレールに、子どもたちもびっくり。

早く食べたいとみんなソワソワしています。

めずらしいそうめん流しに、子どもたちは大よろこび!

貴重な体験ができましたね。

そうめんの他に、プチトマトなども流しました。

おはしではなかなかつかめず、下に流れていってしまったりと大盛り上がりでした。

お昼ごはんのあとは、工作や宝さがしゲームなどを楽しみました。

おやつを食べた後、少し時間があいたので、チーム対抗戦で体をつかったゲームを行いました。

最近は学校でもあまりこういったゲームはしないのか、仲良く盛り上がっていました。

次に、夕食のカレー作りです。

班ごとに協力してカレー、サラダ、ゼリーなどを作っていきます。

料理が初めてという子もいました。

上の学年の子が、丁寧に教えてあげていました。

一日たっぷり遊んだ後の自分で作ったカレーは、最高においしいですね。

何杯もおかわりする子もいました。

やっぱりカレーは子どもたちに大人気です。

最後は、迎えに来てくれたお家の人たちと花火を楽しみました。

手持ち花火しかできませんでしたが、子どもたちはみな、最後のひとときを楽しんでいました。

中盤に撮った記念写真です。

印刷して、みんなに配りました。

おみやげも思い出もたくさん持って帰ってもらいました。

また、来年もお楽しみに!

第3回 「ほっかほかのパンをつくろう!」<2013年8月1日(木)>

ぴっかぴかクラブ第3回は、料理実習です。

今回は、子どもたちの大好きなピザを作ります。

初めて作る子も多いのか、説明を一生懸命聞いています。

子どもたちの代表に前に出てもらい、実際の手順で生地を作ってもらいます。

ねん土あそびみたいで楽しそうですが、ほんとにこれが生地になるのか、みんな不思議そうに見つめています。

焼いた時にぜんぶ同じ大きさになるよう、重さをきちんと測りながら生地を人数分わけていきます。

足りない分を付け加えたり、今度はつけすぎた分を取り除いたりと、全部同じ重さにするのは一筋縄にはいかないようです。

同じ大きさに分けた後は、丸めて生地を少し休ませます。

待っている時間を利用して、サラダなどを作ります。

いよいよ生地に好きな具材をのせていきます。

好きな具といってもみなあまり好き嫌いせず、バランスよく野菜をのせていきました。

ちなみに野菜のほとんどは公民館で育てたもので、とれたて新鮮、無農薬で安心です。

最後にチーズをのせて、オーブンへ!

おいしそうに焼きあがりました!

野菜もチーズもたっぷりのせて焼いたので、ほとんどのピザが隣とくっついちゃっています。

やけどしないように気を付けながらお皿へうつします。

焼きあがるのを待ちに待ってお腹が空いていたのか、1枚では満足できず、2枚、3枚とおかわりする子もちらほら…。

自分で作ったできたてのピザは、格別においしいですね!

嫌いな野菜があると言っていた子も、自分で作ったピザなら不思議と食べられちゃいました。

自分で調理することで、食べ物の好き嫌いもなくなると良いですね。

第4回 「みんなでおもちゃの交換会」 <2013年11月9日(土)>

平城公民館恒例の、「かえっこバザール」を開催しました。

不要なおもちゃを持ち合い、ポイントと交換した後、自分の好きなおもちゃと交換できるイベントです。

今回もたくさんのおもちゃが集まりました。

まずは受け付けで、持ってきたおもちゃをポイントに交換してもらいます。

大事に遊んだおもちゃを手放すのは名残惜しいですが、すでに新しいおもちゃにも目移りしています。

手持ちのおもちゃだけでポイントが足りない人は、会場に設営されたゲームコーナーでポイントをかせぎます。

わなげやボーリング、まとあてなどで遊んでもらいました。

人気が出そうなおもちゃはスタッフが引き取り、前の机に並べます。

この後に開催する「オークション」で、一番高いポイントを宣言した人がゲットできます。

終盤、ゲームコーナー、おもちゃ交換コーナーはいったん終了し、オークションが始まります。

皆、自分の欲しいおもちゃを手に入れようと、どんどん前の方に集まってきます。

さあ、オークションが始まりました。

奈良大学のおにいさん、おねえさんが進行を盛り上げてくれます。

おもちゃを出していく順番も、なかなか重要です。

「5ポイント!」

「10ポイント!!」

人気のおもちゃはどんどんポイントが上がっていきます。

見事、お目当てのおもちゃをゲットした人、おめでとう!

オークションで欲しいおもちゃがもらえなかった人のために、残念賞として「残っているおもちゃ全部1ポイントセール」を行いました。

ポイントの残りで新しいおもちゃをゲットし、みんな満足して帰っていきました。

もらったおもちゃは大切に使ってね!

第5回 「フロッカー大会!」 <2014年2月9日(日)>

ソチオリンピックの開幕と同時期、ここ平城公民館でも熱い闘いが始まりました。

氷上の格闘技とよばれる「カーリング」の陸上版、「フロッカー」を使ったゲーム大会です。

「フロッカー」は、底にキャスターのあるストーンを投げあって、勝敗を競い合うゲームです。

初めてあそぶという子も多かったので、まずはフロッカーを投げる練習です。

向かい合わせになって、「キャッチボール」?をします。

力の入れ具合を調整するためのいい練習になります。

いよいよ、対抗戦のスタートです。

まずは、最初の人がターゲットと呼ばれる緑の的を投げます。

もちろんターゲットにもキャスターがついています。

遠くに投げて難しくするか、あえて近くにするか…作戦が重要です。

緑のターゲットに近いストーンの数で勝敗が決まります。

せっかく近づけても後から押し出されたり、ターゲットにあたって離してしまったり… なかなか勝負が見えません。

全員が投げ終わりました。

緑の的(ターゲット)に近い数をかぞえ、点数計算をします。

距離の差がわからない場合は、メジャーを使って厳密に測ります。

赤、黄、どちらの数が多いかな?

最後の一投で一気に逆転!も可能で、白熱しました。

チーム対抗戦はやはり盛り上がりますね。

子どもはもちろん、大人も夢中で楽しみました。

次はどんなゲームをしようかな?

次回もお楽しみに!

第6回 「かきもち作り」<2014年2月22日(土)・3月1日(土)>

毎年恒例になっている平城公民館での餅つきですが、今年は少し趣向を変えて「かきもち作り」をすることになりました。

蒸したもち米の他、砂糖やサクラエビなど、材料を入れ味付けをしつつ、しっかりと餅をついていきます。

最近は餅つきをする家庭も減り、今日が餅つき初体験という子どもも多かったです。

子どもたちだけではつき終わるのに時間がかかるので、奈良大学のおにいさん・おねえさんたちも頑張ります!

最初は力いっぱいですが、回数が多くなるとだんだん杵が重くなってきます…。

子どもたちのお手本になれたでしょうか?

つきたて、あつあつのうちに四角い箱にお餅を詰めていきます。

とても熱いので、やけどに注意!

箱に入りきらず、余った(余らせた?)お餅は、その場で焼いて試食しました。

つきたてのお餅は格別!

でも、食べておしまいではありません。

あくまで本番は来週なので、お忘れなく!

さて、一週間たちました。

この週は予想外にあたたかくなり、餅のはしからカビが生えそうになったりと、管理がなかなか大変でした…。

本当は、餅は全部子どもたちが見ている前で切る予定だったのですが、食べられる部分を多く残すために大部分を切っちゃいました。

餅を切っていくデモンストレーションです。

難しいので大人がやります。

両端に手で持つところのある、特殊な形の包丁で、お餅を端から薄く切っていきます。

なかなか力と根気のいる作業です。

子どもたちも真剣に見つめています。

薄く切った餅を、わらでくくっていきます。

4本のわらを互い違いに組んでいくのですが、ちょっと難しかったかな?

ゆるく結ぶと、あとでポロポロお餅が落ちてしまいます。

大学生のおにいさん・おねえさんや、お家の人に手伝ってもらいながら、頑張って編んでいきます。

編めた人から、カビをふせいで乾燥させるため、棒に引っかけて干していきます。

かきもちを軒先に吊るしている光景は、最近ではずいぶんと見る機会が減りました。

お待ちかね、試食タイムです。

前回は食べられなかった「海苔もち」と「サクラエビもち」の2種類を焼いて、食べることができました。

終了後のアンケートでは、「失敗しそうになったけど、大学生のおにいさんたちに助けてもらって成功しました」、「かきもちがどんなものか知ることができた。おいしかった。」などの感想をいただきました。

お問合せ

平城公民館

住所: 〒631-0811 奈良市秋篠町1468番地

電話: 0742-48-3578

ファックス: 0742-48-3578

電話番号のかけ間違いにご注意ください!