こんな講座ありました(つげの索道と凍豆腐)

- 更新日:2019年12月27日

- ID:10122

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

つげの索道と凍豆腐<都祁公民館:2019年9月14日(土)>

この講座は、戦前、大和高原の一大産業であった「凍豆腐」について学び、「奈良安全索道」を語り継ぐ活動につなげることを目的に開催しました。

都祁における凍豆腐の起源と村人の潤い

天保の後期(1842)紀伊国(和歌山県)高野山から製法を学び郷土に伝えられたといわれています。

1887(明治20)年ごろには村内で工場が30か所以上あり、奈良(京終)から針を経て小倉に索道が設置され繁栄を極めました。

村人にとって、この凍豆腐作りは冬季の農閑期であり、工場で直接働く人のほか、これらにかかわる仕事に多くの人が従事しており、その賃金収入で生活が相当潤いました。

郷土で凍豆腐製造が栄えたのは

凍豆腐の製造では、天然で豆腐を凍らせるから零下5度~10度ぐらいの低温が必要である。

当地は高原地としてこうした気象条件に適していた。

工場では必要な動力源として水車を利用したので、これを回転させる水が大量に必要であった。

この水は谷川の水を利用できる地理的条件がそろっていた。

また、工場で使用する薪は山から切り出し、村人の農閑期を利用してを利用することで充分確保できた。

以上のように当地は凍豆腐の製造の立地条件が整っていた。

(参考資料;「昔の村人のくらし」 1992(平成4)年3月 都祁村高齢者教室 発行)

本日の講師、右が大西武男さん、左が植松宏益さんです。

大西武男さんから「凍豆腐」のお話

まずは大西武男さんから「凍豆腐」の概要の説明です。

実際に使っていた道具を見せながら凍豆腐の作り方と道具の説明です。

こちらは釜です。

原材料の大豆を約2昼夜、水に浸します。

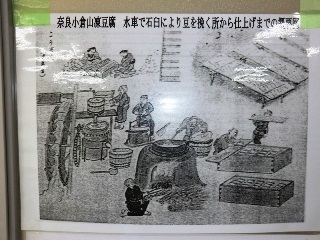

石臼で豆と水を混ぜながら引きつぶして、石臼から出てきた豆乳を釜で煮沸します。

出てきた豆乳はこの木綿の袋に入れます。

そして、この「寄桶」の中に絞り出します。

この絞りを2回行っていたそうです。

次に、絞り出された豆乳を「かい棒」といわれる棒で攪拌しながら「にがり」を混ぜていくと、タンパク質(豆腐の成分)と水が分離します。

「すみずかご」と呼ばれる竹で編んだかごの外側を布で覆い、重石を入れて豆乳の中に沈め、余分な水分を取り除きます。

すみずを除いた豆腐成分を「水箱」の中に入れます。

水箱に布を敷いて、その中に豆腐を入れます。

豆腐が均一に固まるように竹製の「ささら」や「杓」でよく攪拌し、豆腐を一定の大きさに固めるために水箱のふたの上に重石をのせて固めます。

豆腐は、大切り・中切り・小切りの3段階に切り分けます。

その豆腐を板にのせて並べ、野外で凍結させます。

とても寒く乾燥した日が良いとのことです。

この時、豆腐が一晩で凍れば「一夜」と言って良質の凍豆腐とされました。

凍結した豆腐は、早朝、板からムシロの上に落とします。

それを半切り桶に入れて、「母屋」と呼ばれる建物に搬入して2~3日放置し、さらに水分を飛ばします。

その後、工場で半切り桶の豆腐に熱湯を2回に分けて注いで解凍し、また絞り箱に入れて、ジャッキで締め付けて水分を抜きます。

そして、また豆腐を乾燥室に入れ、乾燥棚で乾かします。

これを寒い日に行っていたんですね。

大変な労力だと思います。

乾燥が終われば最終仕上げです。

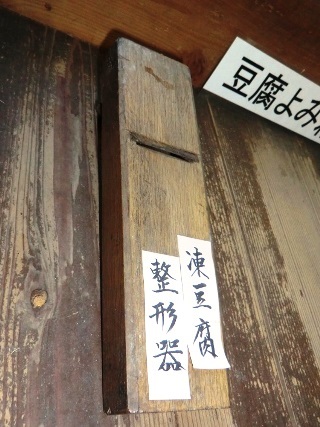

豆腐の周囲を1個ずつ丁寧に「かんな」で削って整形したそうです。

豆腐よみ箱です。

この箱の中に綺麗に整形された凍豆腐が並んでいたのでしょうね。

出荷に使われた箱だとのことです。

まだラベルが残っています。

貴重ですね。

植松宏益さんから凍豆腐の歴史と奈良安全索道のお話

凍豆腐作りの話の後は、植松宏益さんから凍豆腐の歴史と奈良安全索道の話です。

奈良安全索道は、凍豆腐の材料などを運送する目的で作られました。

現在、礎石の一部が残る程度ですが、写真や資料の発掘など、関心が高まってきています。

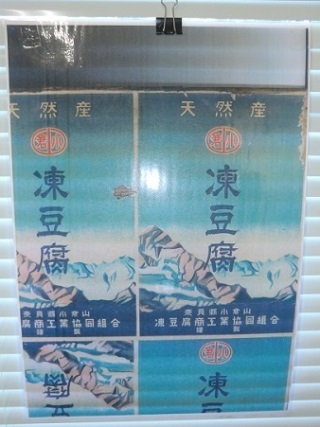

明治の末期、高野山に刺激され始まった凍豆腐の製造は、1902(明治35)年に組合を組織し発展していきました。

1933(昭和8)年には小倉山凍豆腐組合という大きな規模の組織に発展しました。

1950(昭和24)年の資料によると奈良県の凍豆腐の出荷量は長野県・大阪府に次いで全国3位でした。

小倉山凍豆腐は、奈良県の出荷量の6割を占める主産地でした。

主たる販路は、京都・大阪・和歌山でした。

この地域の凍豆腐の生産で欠かせない事象が、奈良安全索道(奈良安全索道株式会社)でした。

1919(大正8)年10月に奈良市京終駅から茗荷町天満駅が完成。

1921(大正10)年12月には針まで延び、さらに1922(大正11)年11月に小倉駅まで完成して全線は16,9Kmとなりました。

索道の支柱は、初めは木製でしたが、1929(昭和4)~1934(昭和9)年に鉄塔に換えられました。

非常に便利で盛んに利用されましたが、やはり直接の目的は、凍豆腐の生産を盛んにするためでした。

凍豆腐や、材料の大豆の輸送に使われました。

しかし、道路事情が徐々に良くなり、自動車が輸送の主力となり、1951(昭和26)年2月に廃止されました。

索道のコースは、田原公民館のこんな講座ありました(幻のロープウェイの軌跡を追って)をご覧ください。

参加者の声

- 大和高原の索道についてよく分かった。

- 講師の大西さんから実際に経験されたことのお話を伺い、大変興味深かったです。

- 凍豆腐も索道もただただ驚きでした。もっと知りたいと思える企画でよかったです。

- 知らない凍豆腐のことを教えてもらえてありがとうございました。

- 凍豆腐を作ってみたくなった。

- 時代に合った地域の産業の興亡を感じた。

講座を終えて

今回の講座は、凍豆腐を主にして行いました。

アンケートに「もっと知りたい」「凍豆腐を作ってみたい」とあったので 次の企画として実際の索道跡をめぐる講座、凍豆腐を作る講座を考えています。

お楽しみに。

お問合せ

都祁公民館

住所: 〒632-0251 奈良市針町2191番地

電話: 0743-82-1362

ファックス: 0743-82-1362

電話番号のかけ間違いにご注意ください!