こんな講座がありました(プチ田舎暮らし・都祁 ―凍豆腐―)

- 更新日:2021年5月19日

- ID:11116

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

プチ田舎暮らし・都祁 ―凍豆腐―<都祁公民館:2021年2月7日(日)>

プチ田舎暮らしは、奈良市東部地域において地域の自然・歴史・風習・食・技などに触れて田舎の暮らしを知り、農作業などの体験をすることにより、生きがいを感じ、就農へのきっかけづくりとなることを目的として開催しています。

2019年9月14日(土)に行った講座「つげの索道と凍豆腐」の時、アンケートに「もっと知りたい」「凍豆腐を作ってみたい」との要望がありました。

その時の様子は、「こんな講座ありました(つげの索道と凍豆腐)」をご覧ください。

http://manabunara.jp/contents_detail.php?frmId=10122

そこで今回は、凍豆腐に挑戦です。

凍豆腐とは、豆腐を凍結させた後に乾燥させた食品です。

イメージとして高野豆腐が一番近いのではないでしょうか。

本日の講師は大西さん兄弟です。

お兄さんは、「大千」大西凍豆腐工場を経営しておられました。

90歳(2020年現在)になられますが、ますます元気です。

大豆を一昼夜、水に浸けて柔らかくして、石臼で挽きます。

昔の動力は水車でした。

それから発動機に変わり、電気が使えるようになると粉砕機を使うようになりました。

今日は、昔ながらの石臼で挽いていきます。

余分な熱が出ないから石臼のほうが良いという方もいらっしゃいます。

大豆が石臼の間から出てきます。

それをお玉ですくってバケツに集めていきます。

この挽いた大豆のことを「ゴ」といいます。

ゴを大釜に入れて沸騰させます。

豆乳の香りが公民館中に広がります。

沸騰してくると泡消しを入れます。

泡消しは、石灰と菜種油を混ぜたものです。

泡が消えるまでさらに煮ます。

煮あがったので「しき布袋」に入れて搾ります。

この時できる搾りかすが、「オカラ」です。

ギュ~っ!

みんなで力をかけて押します。

キッチリ搾って桶に溜めます。

この搾った汁が豆乳です。

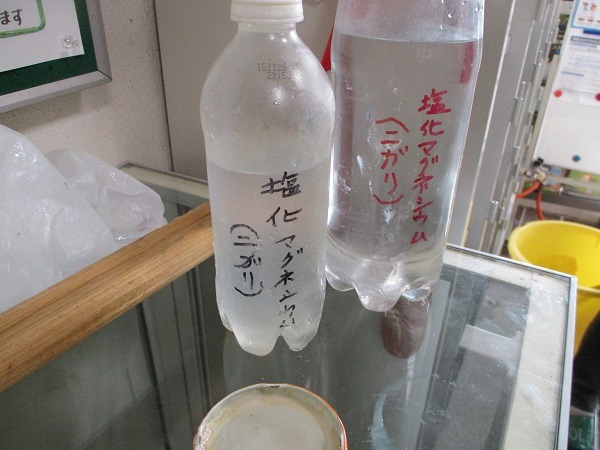

桶に「ニガリ(塩化マグネシウムを水に溶かしたもの)」を入れて丁寧にかき回します。

ニガリを入れてかき回すと、だんだん固まっていきます。

豆腐状になってきました。

固まり方の状態をしゃもじに着けて確認します。

どうやら出来上がったようです。

出来上がりの判断は素人には無理ですね。

ざるに布をかけて桶に沈め、浮いてきた水分を取り除きます。

この作業を「シミズを取る」といいます。

豆腐状になってきましたね。

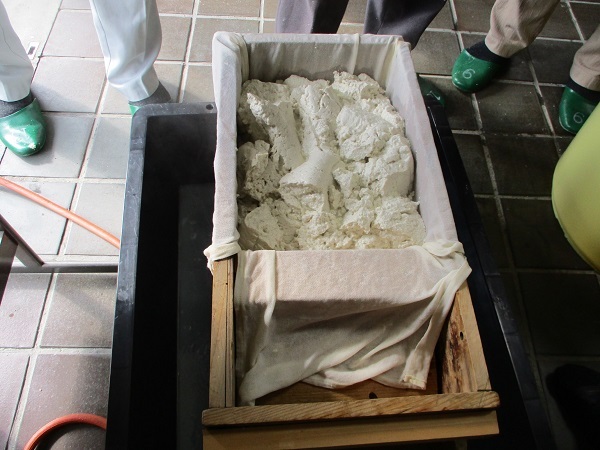

しき布を敷いた水箱に入れて1時間ほど圧縮します。

重石をどけると中から白く固まった豆腐のかたまりが出てきました!

巨大な豆腐が出てきました。

こちらが凍豆腐の元となる白豆腐です。

これから小さく切っていきます。

見た目は木綿豆腐ですね。

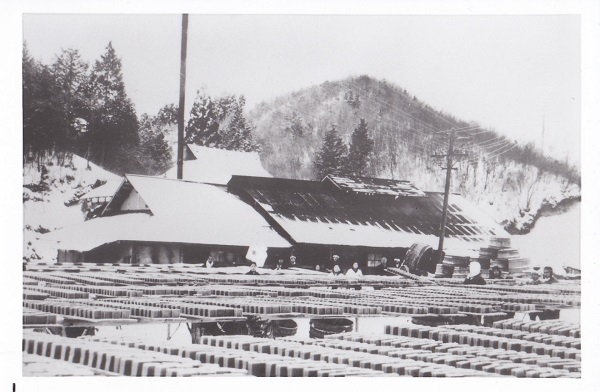

昔は、この白豆腐を氷点下5度~10度になった夜に板に並べ屋外で凍らせていました。

翌朝、桶に凍った豆腐を入れて3日間寝かせ、熱湯で戻し、搾り、乾燥室で乾燥させ、やっと天然の凍豆腐が完成です。

凍豆腐は夜間の低温時に完全に凍結させることが必須条件でした。

特に夜明け前に凍結できる温度が得られるかどうかを見定めることが難しく、長い年月の経験と鋭い勘が必要になりました。

当時は、都祁の近くの山に登って、北の空を眺めて山の峰に雲がなく、すっきりしている場合は夜は冷えて豆腐出しに最適だとか、風向きや雲の流れなどから天候を予想して豆腐を凍結させる日を選んでいたそうです。

布を水に浸して棚場につるしておき、布全体が完全に凍れば良質の凍豆腐ができるといった目安などもありました。

豆腐は大部分が凍っていても、きっちり完全に凍らないときは「腰が弱い」といって出荷を控えました。

この写真は、昔の凍豆腐を作っていた干場の写真です。

屋根に雪が積もって、寒かった当時のことがよくわかります。

このように寒いと、豆腐がきちんと凍って上質の凍豆腐ができたそうです。

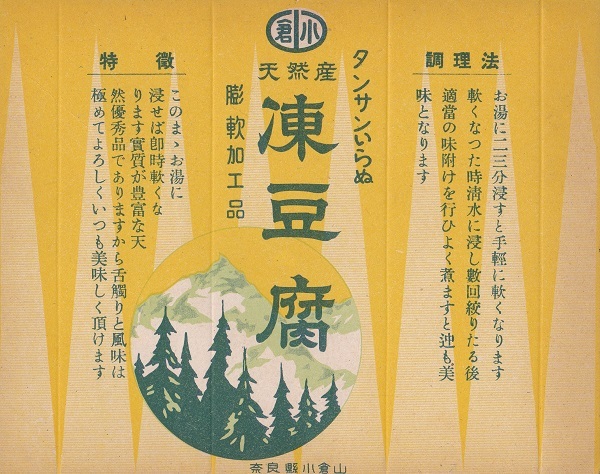

こちらは凍豆腐をつめて出荷した箱です。

こんなデザインの組み立て式のパッケージもありました。

当時をしのぶことができます。

2021年は、都祁地区でも何日か氷点下5度以下になる日がありました。

しかし、昨今、氷点下5度~10度になる日はほとんどありません。

都祁地区でも地球温暖化のせいで、自然に凍豆腐はできにくい気象条件になっています。

今回、講座で作った豆腐は、各家庭に持ち帰り冷凍庫で凍らせます。

そして、湯で戻し、搾って完成です。

参加者の声

- 初めての凍豆腐作り、皆さんと楽しくさせていただきました。

- 伝統的な仕事を道具や歴史を交えて教えてもらい、大変良かったです。

- 凍豆腐を昔作っていました。(豆腐の水を切り乾燥させた)今回は大豆を挽くところからでびっくりしました。主催者側の苦労が大変だと思います。ありがとうございました。

- 凍豆腐を作る大変さを実感しました。体力・技術力などが必要だと思いました。

- 体験し、なるほど、凍豆腐作り、ある程度わかりました。

- こんな体験なかなかできませんから感動です。

- 昔ながらの道具を見せていただけて良かったです。石臼もなかなか体験できないのに、回せてその重さがわかりました。講師の方も細かく指導いただきありがとうございました。

- 昔ながらの製法を知ることができ、とても楽しかったです。

- 凍豆腐作りに直接参加できたのは貴重な体験でした。

- 実際に凍豆腐作りをされていた方を講師に、昔の仕事、生活のこと、大変だったろうということも良くわかり、ありがたく思っています。

講座を終えて

たくさんの方に参加いただき好評に講座を終えることができました。

昔ながらの道具(石臼など)を使い体験すること、昔の道具を使って豆腐を作ること、都祁の凍豆腐に関連する歴史を知ることなどが合わさって、参加者の皆さんに満足していただくことができたと思っています。

職員も貴重な体験になりました。

お問合せ

都祁公民館

住所: 〒632-0251 奈良市針町2191番地

電話: 0743-82-1362

ファックス: 0743-82-1362

電話番号のかけ間違いにご注意ください!