こんな講座ありました(都祁散策(貝那木山城))

- 更新日:2024年6月10日

- ID:13858

ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

都祁散策(貝那木山城)<都祁公民館:2023年10月8日(日)>

のんびり自然豊かな都祁の郷の散策に出かけましょう!・・・という開催目的で企画した本講座。

久しぶりに、秋の貝那木山(かいなぎやま)コースを設定しました。

集合場所は都祁交流センターです。

いつもありがとうございます。

今回も都祁スポーツ協会の皆さんに、安全面でのサポートをお願いしました。

都祁スポーツ協会では「近畿百名山に登ろう」のイベントを続けておられ、服装・装備もバッチリです。

とても心強いです。

準備体操の後、出発です。

この日は、天気予報が下り坂で、午後から雨が降る予報。

できれば降り始める前に戻ることができればと思いますが・・・どうなるやら。

最初に到着したのは、白石町の「八坂神社」です。

素盞嗚尊(すさのおのみこと)・牛頭天王(ごずてんのう)が祭られ、地元では「天王さん」とも呼ばれています。

1897(明治30)年頃までは、近郷から牛を引いてたくさん参詣されていたそうです。

次に訪れたのは、白石町の「国津(くにつ)神社」です。

大国主命(おおくにぬしのみこと)が祭られています。

春日造の大きな社殿で、昔、南之庄の国津神社から6人の村の年寄が神体の石を運んで当社の神体とした、という故事があるようです。

毎年秋に祭礼が行われています。

国津(くにつ)神社と次に訪れる雄神(おが)神社の間には「ヤスンバ」と呼ばれる三坪ほどの樹叢(じゅそう)が4つあります。

これは、野々神岳の神さまが国津神社へこられるときに休んだ場所とされており、禁忌的な所として自然に残ってできたものだそうです。

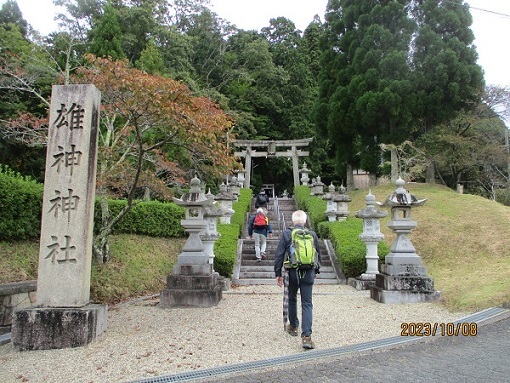

次に訪れたのは雄神神社です。

「三輪さんの奥の院」ともいわれ、山を神体とする原始的自然崇拝の信仰形態を今日に伝えています。

後方の雌雅(めが)山と合わせて野々神岳とも呼ばれる雄雅山は、大蛇が住むといわれ禁足地となっています。

稲刈りが済んだ田んぼの中の道を通って、貝那木山をめざします。

雲行きが怪しくなってまいりました。

貝那木山のふもとに着きました。

ここから傾斜がきつくなります。

夏の大雨の時に山道が痛んでおり、危険だと判断して今回は少し回り道になりますが、車道を使うことにしました。

道路わきの松の木にアケビの実を見つけました。

ドライブインなどでお土産用に販売されている所もあるようです。

地元に住む人たちにとっては、すぐ近くで手に入る山の幸です。

まもなく頂上です。

最後のひと登りは、手すりが付いているほどの急坂です。

山上に着きました。

戦国時代は城として使われていました。都祁には、17の城跡があったようです。

貝那木城は、多田延実が天文年間(1532~55)に築いた山城で標高597mの山頂部にあります。

天気がいい日の早朝、空気が澄んでいる時には、山頂から遠く伊吹山が望めるそうです。

特に冬場は山頂に雪が積もっているので見つけやすようです。

山頂からの道路わきに、こんもりとした土山があります。

笹をかき分けながら山の中に入っていくと・・・。

小さな石室があります。

小さな土山は、古墳だったのです。

道路の反対側に入り口があります。

石室内は、大人の背丈ぐらいの高さがあります。

中は、何も残っていなくて、がらんとした空間ですが、都祁にはこのような古墳が大小116基確認されています。

ほとんどが円墳です。

さらに雲行きが怪しくなってきたので、先を急ぐことにしました。

次にめざしたのは、三陵墓東古墳です。

主軸を東西に置く前方後円墳で、全長110m、後円部の径約70mで高さ約10m、前方部の長さ約39mで幅約50mで、大和高原・宇陀地域においては、最大規模の古墳です。

5世紀中頃から後半頃に築かれたものです。

古墳には、復元された円筒埴輪が並べられています。

続いて、三陵墓西古墳をめざします。

三陵墓東古墳を下りたところに、板状の石を並べたモニュメントがあります。

石には、縦に切れ込みと、その中ほどに丸い穴があけられています。

その中を覗くと・・・。

これは、ぜひ一度お越しいただき、本物を覗いてみてください。

石のモニュメントから少し登ると、三陵墓西古墳が見えてきます。

残念ながら雨が降ってまいりました。

三陵墓西古墳は、直径が約40m、高さ5mの円墳で、赤色顔料(ベンガラ)が塗られた割竹形木棺や副葬品が出土しています。

木棺は2つあり、前後して2人が埋葬されていたようです。

足元が悪くなる前に急いで帰路に。

三陵墓西古墳の下には、このような大きな石像が立っています。

こちらは「つげまろくん」。

無事、都祁交流センターに戻りました。

植松さんからの説明を短くしていただきつつ、少し速足で散策し、お昼過ぎに戻ってきました。

参加者の声

- 天気が悪い中にも関わらずありがとうございました。楽しい時を過ごせました。また来ます。

- 都祁の歴史を学べてよかったです。

- 都祁のことを歩きながら知ることができてよかったです。

活動を終えて

このコースは雨にご縁があるようで、前回も午前中に約1時間雨の中を歩きました。

昼食時にはカラッと晴れていたのですが、ちょうど山登り中の雨でしたので、参加者の方には歩きづらい思いをさせることになりました。

今回は、速足で歩いていたので山を下りてからの雨でしたが、説明や休憩を短縮しながらの忙しい散策となりました。

天気の影響とはいえ、ゆったりと散策していただけずに申し訳なかったと思います。

貝那木山は、毎朝登り続けている地元の方がおられたり、愛好家の方が遠方から来られたりするなど、多くの人に親しまれている山です。

私も何度か登っていますが、ここから伊吹山を見たことが無いのが残念です。

空気が澄んだ天気のいい朝、伊吹山が見えるということですので、ぜひチャレンジしたいと思っています。

お問合せ

都祁公民館

住所: 〒632-0251 奈良市針町2191番地

電話: 0743-82-1362

ファックス: 0743-82-1362

電話番号のかけ間違いにご注意ください!